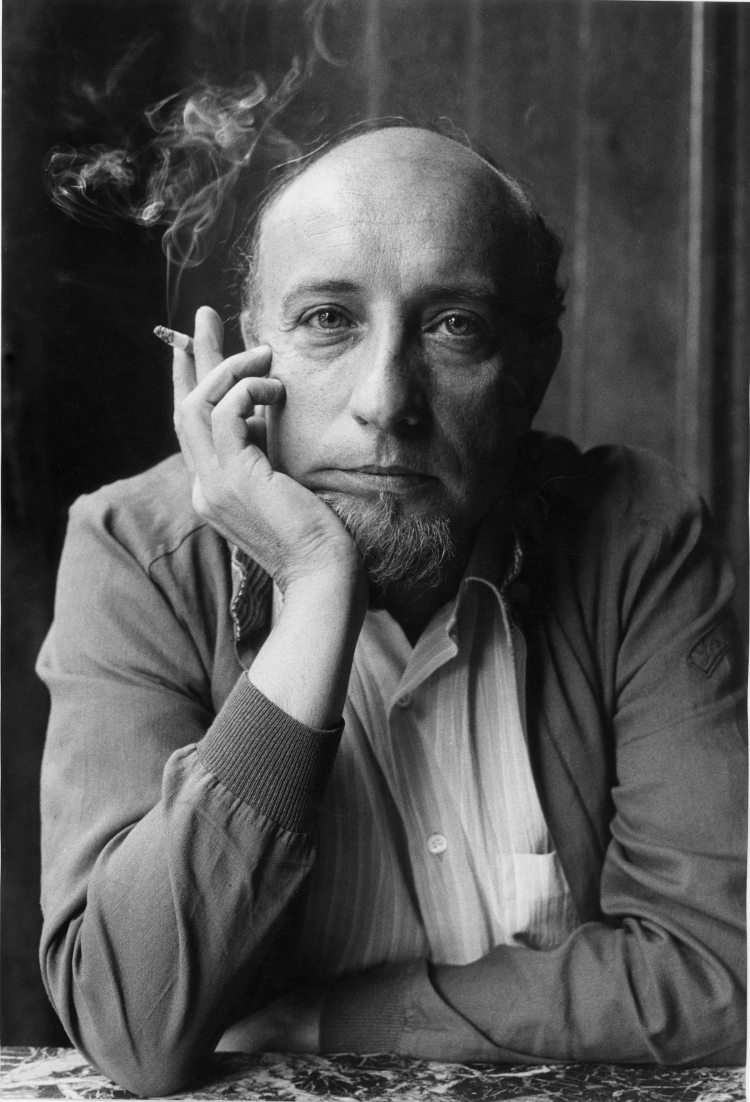

Rafael Alberti, 1981 © Ricardo Martín

Tarda mucho en cobrar forma la fisonomía de una época. El presente es puro flujo, aturdimiento, confusión. El presente es cada uno de los momentos o los episodios o las imágenes aisladas que uno vive, sin mucha conexión entre sí, sin un orden claro, menos aún una tonalidad. Una época cobra forma cuando ya ha pasado. Entonces se advierte el aire de familia entre lo que parecieron singularidades, igual que se advierte la homogeneidad profunda que había en los aspectos más variados de la vida material, desde la moda a los peinados a las formas de los coches a la estética de los anuncios a las siluetas de la gente por la calle. "Todo lo que es del mismo tiempo se parece", dice Proust, que se fijaba tanto. Uno acude a sus tareas diarias, se distrae, se enamora, adquiere una afición, contrae un vicio, queda con amigos: al cabo de unos años, todas esas idas y venidas resulta que tenían una profunda unidad biográfica, y que entre momentos y acciones en los que uno no notó ninguna fisura se estaban dibujando algunas de esas divisorias que dan forma definitiva a la experiencia. Vives sumergido en tu tiempo y lo notas tan poco como que te mueves bajo el peso inmenso de la atmósfera sin que te aplaste.

Quizás antes de que existiera la fotografía era mucho mucho más difícil la construcción de esa conciencia temporal. Hay cosas que la memoria no conserva. En realidad la memoria conserva muy poco, muchísimo menos de lo que uno imagina. Por eso choca tanto verse de improviso en una foto que ha conservado otra persona, o leer cartas o diarios antiguos, o curiosear en periódicos de solo unos años atrás. Igual que las cámaras antiguas no registraban imágenes en movimiento la memoria no capta el cambio constante que está sucediendo delante de los ojos, pero invisible para ellos. El presente no es un estado ni un lugar, sino un tránsito, pero nosotros lo percibimos, consoladoramente, como un espacio habitable y pausado, nuestra casa en el tiempo. Basta que pasen unos años para que la actualidad se haya convertido en historia vieja y para que cada una de las caras en apariencia invariables que lo rodean a uno –la suya misma en el espejo– resulten transformadas como por las huellas de una enfermedad que no se sabía que estuvieran padeciendo, pero que es evidente cuando vuelve a verse en una foto la cara siempre más joven del pasado.

La enfermedad inadvertida era tan grave que algunos de los de entonces han sucumbido a ella. El álbum de fotos es un extraño reino en el que están juntos los vivos y los muertos, y en el que la juventud parece un rasgo generacional, como el vestuario o el corte de pelo. Qué joven era todo el mundo en los años setenta, en los ochenta. Hasta los viejos parecían contagiados de aquella juventud general, o al menos no excluidos de ella, no replegados en la misantropía, en el resentimiento de no participar de aquel vigor extendido y festivo, aquella propensión al aturdimiento y a la expectativa.

Nadie parece trabajar más en el presente que el fotógrafo de prensa. Su material es lo que irrumpe, lo que sucede ahora mismo, lo que será inapresable solo unos segundos después. Los personajes a los que retrata son los que brillan por una celebridad instantánea, por una relevancia pública que rara vez durará mucho, porque suele estar regida por los tiempos rápidos de la política o de la moda. En los años setenta, en España, en los ochenta, de pronto había muchas cosas que contar y que fotografiar, y muchas caras jóvenes de relevancia inusitada. Ricardo Martín estaba en uno de los núcleos centrales de aquel duradero torbellino. Ángeles García lo recuerda saliendo velozmente con ella por Madrid, camino de un acontecimiento, de un desastre, de un atentado, de uno de aquellos sobresaltos que vivíamos todos y que estaban modelando, sin que nos diéramos cuenta, la fisonomía de un tiempo que resultó ser el de nuestra juventud.

Ricardo, como todos, iba de un sitio a otro, siempre apurado de tiempo, tomaba fotos, corría al laboratorio, veía a la mañana siguiente sus imágenes en el papel del periódico, las veía desaparecer bajo el oleaje de papel de la tirada del día siguiente. Ricardo, criado en los periódicos, tenía ese pulso rápido del tiempo, esa destreza de cazador para atrapar lo inmediato. Pero en él había, desde muy pronto, o desde siempre, otro sentido más interior del tiempo, otra intuición contemplativa de la fotografía. Eso es algo que se ve en su trabajo, y que se ve también en él, cuando se lo conoce, cuando se le ve hacer fotos o no hacerlas, levantar la cámara y bajarla sin haber hecho nada, dejarla a su lado, a su alcance, en la mesa en la que está tomando algo con amigos, incluso en su regazo, sobre las rodillas. Hay veces que Ricardo parece estar viendo una foto posible y por algún motivo desiste de tomarla, o se queda conforme simplemente con haber observado algo, con haber advertido una cierta expresión en alguien que tiene cerca. El campo de la fotografía es la superficie visual de las cosas, pero en Ricardo Martín hay una interioridad pensativa, un aire de cavilación en el que la cámara es unas veces un instrumento y otras un talismán, algo que basta sostener en las manos, considerando las posibilidades que ofrece, yendo adelante o no. Nada da la impresión de ser más meditado que sus decisiones instantáneas.

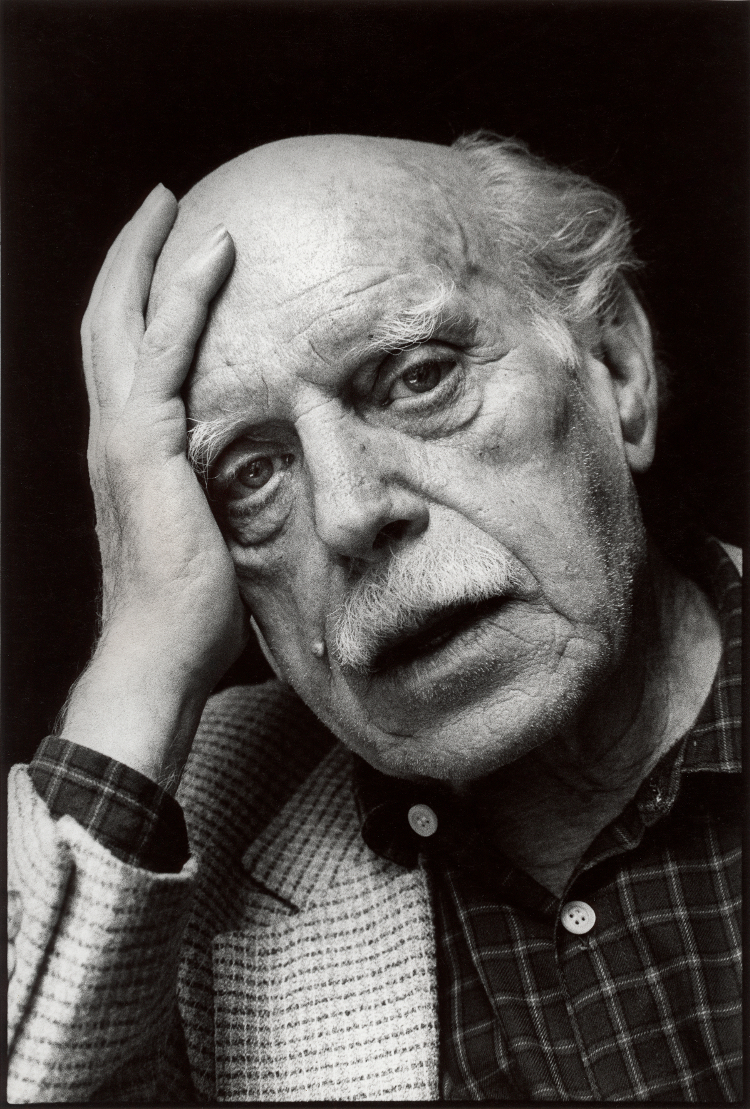

Esa lentitud interior es lo que da la peculiar unidad a los retratos que ha ido tomando a lo largo de los años, más de la mitad de la vida, la vida entera que ha transcurrido desde que llegó a Madrid y a la redacción de El País en los principios de aquella época, que es la de su juventud y la mía y la del tránsito a la democracia y a la modernidad de nuestro país, esa época en la que hasta personas que ahora llevan muchos años muertas eran jóvenes, mucho más jóvenes de lo que recordamos y de lo que advertíamos entonces. El joven no sabe ver su propia juventud igual que no ve sus propios años el que va haciéndose mayor. En la galería de retratos de Ricardo están los jóvenes de entonces y algunos de los viejos memorables que conservaban el testimonio de otros tiempos, los viejos que habían sido jóvenes en la otra época de tentativa de renovación de España, viejas glorias a las que en realidad nadie hacía ya mucho caso. Faltaba tiempo y sosiego, sobraba prisa, la libertad estallaba en la política igual que en el sexo, Andy Warhol llegaba a Madrid con su peluca platino de pelo sintético, Terenci Moix reía a carcajadas y Miquel Barceló podía ser un cantante en un grupo pop, Tierno Galván exhibía en público su achacosa lujuria dando un paso de baile junto a una mulata de cabaret cubano, José Bergamín posaba en su terraza y no en un libro de historia, aunque ya llevara un batín fúnebre, Julio Caro Baraja se quitaba las gafas de erudito fatigado, Adolfo Suárez sonreía como si tuviera toda la vida y toda la política por delante.

Cada uno estaba en lo suyo, en su trabajo, en su rareza, en su pasado, en su obsesión, en su casa. Todos estaban sin saberlo en la misma época, tocados por la misma transitoriedad, mirando a la cámara como queriendo atisbar en ella alguna pista sobre el futuro. Ricardo iba de uno a otro, con su paciencia grave, con el entrecejo pensativo, con su actitud interesada, pero no inquisitiva, siempre a una cierta distancia, la del respeto hacia el otro y también la de la propia reserva, la del que mira un rato y a lo mejor no hace una foto, o cambia de sitio, o se va luego con su carrete lleno –eran otros tiempos– y se queda pensando en otra foto que pudo haber hecho y no se le ocurrió a tiempo.

Es ahora cuando reúne todas esas fotos, las extiende en el suelo, las mira una y otra vez en la pantalla, elige, descarta: es ahora cuando se da cuenta de que estaba retratando las caras de un tiempo, la galería de los retratos de una época.

Antonio Muñoz Molina

Retrato de un cazador

He viajado con muchos fotógrafos por varios continentes, he trabajado con ellos en entrevistas, crónicas y reportajes y sé que cada fotógrafo lleva un mundo propio en la mirada y no deja de disparar el objetivo hasta que no caza la pieza que es de su propiedad. Uno de los mejores cazadores inapelables que he conocido es Ricardo Martín. Donde pone la bala pone luego el ojo. Nunca se equivoca. Ese era el punto exacto de la diana donde estaba el alma que quería cazar.

El rostro es el mejor paisaje exterior de una persona. En él hay desiertos, valles fértiles, montes y ríos limpios o sucios. Ricardo Martín es un increíble explorador de este territorio. A medida que pasan los años sobre el rostro humano, se convierte en un mapa con la clave secreta del espíritu que se halla bajo la piel. Dotar de vida a un rostro es la prueba máxima de un fotógrafo. Ese don lo convierte en un creador.

El Dios del Génesis formó el hombre con una figura de barro y al final le sopló su aliento sobre la nariz y el barro inerte comenzó a vivir. Cualquier retrato está muerto hasta que el artista no le da esa última pincelada o el fotógrafo le dispara un fogonazo equivalente al neuma divino, con la que le imprime la vida. Ese toque definitivo del pincel o de la cámara es siempre un enigma. Tal vez se trata sólo de un punto blanco luminoso en las pupilas o un difumino en la comisura de los labios, como hizo Leonardo con la Gioconda o un rictus insignificante en el entrecejo que atrapa el fotógrafo. De repente, un leve toque y el enigma se revela. De hecho, la vida sólo es un soplo, pero con él se crea el alma y ella comienza a asomar en las sucesivas expresiones del rostro, que a su vez sintetizan no sólo un paisaje vital, sino el espíritu de un tiempo. Solo cuando un fotógrafo es artista, como Ricardo Martín, ese soplo consiste en atrapar el alma en el momento en que se manifiesta. Puede que solo sea un instante, pero la eternidad es también ese instante en que se congela el tiempo con la cámara del fotógrafo.

La figura humana fue la obsesión de Picasso, que apenas la abandonó a lo largo de toda su obra. El genio sabía que no hay mejor paisaje que el cuerpo, y de ese territorio, nada tan profundo y misterioso como la piel del rostro, donde están descritos todos los cruces de caminos, todas las pasiones de la historia.

No hay testimonio más auténtico, inapelable, cruel a veces, de la historia que la galería de retratos de los personajes de una época. Todos los movimientos estéticos arrastran el detritus de la vida y al final lo dejan posado en el rostro de la gente con todos los sueños, pasiones y caídas de la historia, como el agua sucia o clara de un río. Los artistas como Ricardo Martín se limitan a levantar acta, como el diario de un cazador de almas.

Manuel Vicent

Galería de imágenes